当前新一轮世界科技革命和产业变革的孕育兴起,正在对人类社会带来难以估量的作用和影响。习近平总书记多次指出,未来几十年,新一轮科技革命和产业变革将同我国加快转变经济发展形成历史性交汇,工程在社会中的作用发生了深刻变化,工程科技进步和创新成为推动人类社会发展的重要引擎。

为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略,教育部积极推进“新工科”建设,2017 年 2 月以来,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》《关于推荐新工科研究与实践项目的通知》,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设。

一、程序设计课程教学现状分析

1.1 面向学生特点

程序设计课程一般都是计算机专业第一门专业相关课程,授课对象亦是刚入学新生,因此在学生学情上具有独特性。

(1)热情高,期望大。大一新生主观学习热情更高,积极性更强。计算机类专业的就业形势近些年一直名列前茅,加之程序员自带的神秘光环,使得学生对计算机类专业认可度高,对专业课授课内容期望更大。

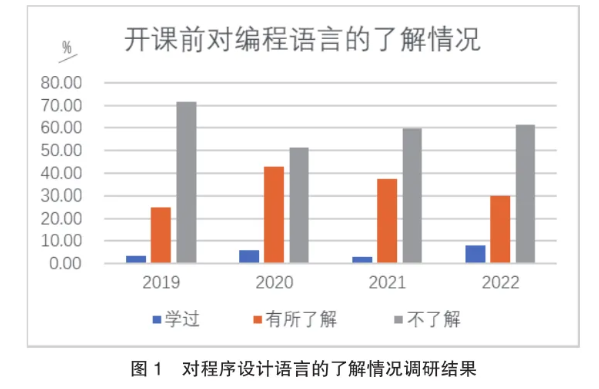

(2)基础弱,接收慢。从调研结果(图 1)可以看出,绝大部分新生在中学时期对计算机和程序语言的学习非常有限。有别于高数、英语等通识课程,程序设计基础课程相关概念更为陌生、抽象,接收更加困难。

(3)意识旧,依赖强。受中学教育影响,绝大部分新生仍习惯于被动接受知识,对课堂讲授的依赖性强,没有建立自主学习的意识和习惯,对大学如何进行有效学习感到茫然。

1.2 问题表象

程序设计课程的能力目标是使学生具备面向复杂工程问题的分析、设计、评价、优选及系统开发能力,同时在素质目标上培养建立自主学习的习惯,为后续专业课程学习打下良好基础。为支撑以上课程目标的有效达成,各高校通常会进行相应教学改革,比如基于工程教育理念重构教学内容和评价体系,引入混合教学模式等。但在具体教学实施中,往往只是改了形式,而未触及到本质,主要体现在以下几个方面。

(1)学生仍习惯于课堂被动式学习,课堂参与欠缺深度,课堂教学设计未能完全激活学生学习能力。

(2)大部分学生知识获取局限于课堂,课外投入主要是应对课后作业。主观上不愿意,客观上不知道如何进行知识内容的拓展学习。

(3)大部分学生热衷于完成理解、应用类课题,不善于分析思考,对需要考验分析、判断、评估等能力的复杂工程问题缺乏信心和正确方法。

1.3 痛点分析

仔细审视近年的教学改革模式,无论是强调重置课堂内外时间的翻转课堂、注重线上线下结合的混合式学习,还是以“质疑发现、分析研究、解决获得”为途径的探究式学习,其本质都是以充分激活学生作为学习过程主体的主动性、积极性与创造性为核心目标,而“翻转”“混合”“探究”均是保障该目标实现而进行的不同层面改革。出现上述问题表象的根本,就在于整个课程教学活动主体仍然是教师,没能完全围绕学生为中心设计教学体系。分析其中原因主要归结为以下几个方面。

(1)确立学生学习主体意识,教师首先要弱化“教”的角色,变教为导,引导和激励学生积极参与课堂学习。现有教学内容和教学方法难以有效支撑以上目标的实施。

(2)学生自主学习行为的建立和巩固,也需要老师的引导。为确保学生课后自主学习的效率和质量,教师必须提供大量有效的引导性资源。意味着老师必须在教学短视频、教学案例、练习习题、参考学习资料等教学资源的建设上投入大量的精力。

(3)缺少对学生主动参与课内外教学活动行为的有效激励评价体系,难以对学生主体学习行为的建立进行督促与激励,进而影响混合式教学活动的开展。

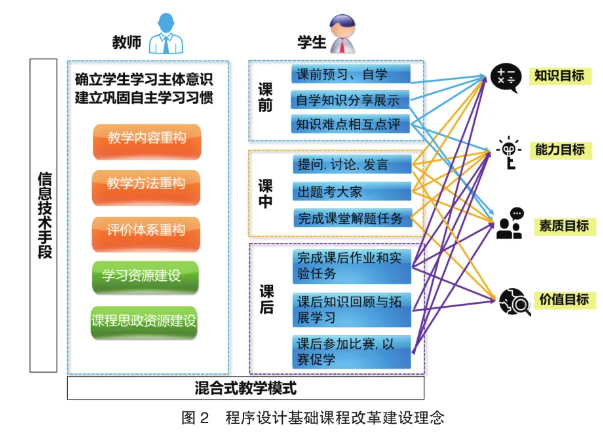

二、改革创新理念

传统教学模式中存在的痛点问题导致课程教学难以对课程目标达成提供有力支撑。在教学改革实践中,提出并逐步确立了以立德树人为引领,以培养未来多元化、创新型卓越工程人才为目标,以确立、巩固学生学习主体意识和自主学习行为为着力点,以混合式教学为主要实现途径的“模糊角色、赋能学生”课程建设理念(图 2)。

在教学实践中,以混合式教学模式为本,重点围绕“能力习惯双培养、学生老师模糊化、激励评价促学习、思政育人细无声”四大核心进行教学设计与实施。

(1)能力习惯双培养:课程教学不仅注重知识传授、能力培养,同时也强调培养学生良好学习意识和学习习惯,在“授之以鱼”的同时也“授之以渔”。

(2)学生老师模糊化:在教学方式设计上,淡化“教”与“学”刻板的对立关系,提供更多由学生主导的讲、评、考环节,教师参与学习和讨论。在“放权”于学生的同时,实际赋予了学生更多主动学习的压力与动力。

(3)激励评价促学习:秉承评价是手段而非目的观念,对课程的形成性评价体系进行重新思考和设计,重点围绕如何对学生课内外主动学习行为进行及时、客观评价,让评价变成“动力”而非“阻力”,真正做到以评促学。

(4)思政育人细无声:强调课程思政尤其隐性思政对学生价值观的塑造,重视思政资源建设,有目的性地将思政教育内容渗透于课堂教学案例、实验练习、课外拓展学习资料以及考试当中,给学生潜移默化的影响。

三、具体改革创新措施

基于提出的课程改革建设理念,主要通过对教学内容、教学方法和评价体系重构,对教学资源建设和对信息技术的有效利用,来解决传统课程教学中存在的问题,支撑课程目标的达成。

3.1 教学内容重构

主要从转移教学重心、调整组织方式、课程思政融合3个方面进行教学内容重构。

(1)转移教学重心:将原支撑知识目标达成的教学内容移至课前,以微课等形式线上开展。线下课堂教学内容以支撑能力、素质和价值目标达成为主,注重内容高阶性、创新性、挑战度。

(2)调整组织方式:摒弃传统以知识点为轴的教学内容组织方式,取而代之以问题驱动的组织方式,促使学生变被动接受为主动思考。

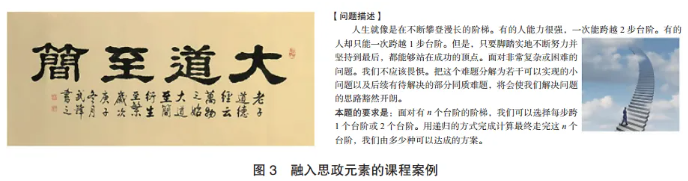

(3)课程思政融合:将课程思政作为教学内容的重要一环。应在人才培养方案时就将正确价值观培养作为课程目标之一写入教学大纲,积极开展思政案例资源建设,逐步渗透融入课堂案例、课程作业、实验报告、课程设计等环节。比如重庆理工大学计科专业的程序设计基础课程,在递归函数案例中,引入了中国著名思想家老子的“大道至简”思想,在阐述背后蕴含的深刻哲理同时,将其与程序设计递归思想结合理解。设计具体案例时,提出了“攀登人生阶梯”命题(图 3),学生通过解题不仅加深对递归算法的理解,也触动对自己人生道路的思考。

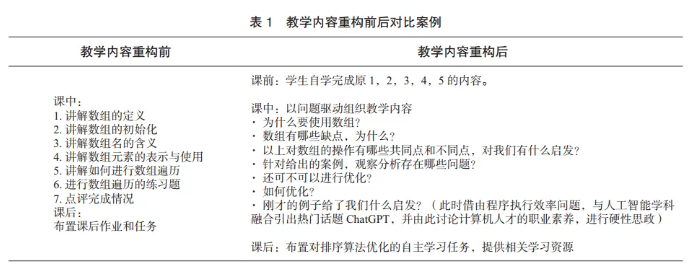

通过教学内容重构,不仅能培养学生自主学习习惯,同时让课堂内容变得更充实和更具挑战性,改变学生对传统教学内容枯燥乏味的刻板印象,激活学习兴趣。表 1 以“数组使用”这部分教学内容为例对比展示重构前后的差异。

三、教学方法重构

改革传统课堂“讲授—提问—练习—点评”为主体的单一教学方法,以充分调动学生学习积极性,有效推进高阶性、挑战性教学内容开展为目标,充分利用雨课堂、PTA 等多种信息化手段,设计多样化的教学方法。在具体实施中重点体现在以下几个方面。

(1)主动弱化教师角色,赋予学生更大发挥空间。在课堂教学中以问题驱动方式开展教学,把握“不要我觉得,要你觉得”的原则,让学生自己去思考、探索答案并从中获得成就感和自信心。教师的功能重在引导、帮助和总结,最后才是讲解。

(2)赋能学生,让其承担部分教师职责,如课堂知识分享展示、点评同学作业、组织小组活动、出题目、作业复盘微讲座等,通过任务压力激活学生内在学习能力。

(3)设计多样化课堂环节。在教学开展中灵活融入课堂测试点评、互助答疑、分享展示、课堂小游戏、小组讨论或任务完成、小组间比赛、观看视频资料等教学活动,有效调动课堂氛围,使学生沉浸式参与课堂学习。

(4)重视信息技术手段对教学活动的支撑。利用雨课堂、智慧树等教学二平台进行课前课后学习资源发布和自学情况监督,课中辅助教学活动开展(出题测试、弹幕发言、小组讨论、投稿点评等);通过 PTA、COJ 等在线评测平台进行实验和平时测试;通过 QQ 课程群、雨课堂跟踪学生课后学习,及时解答学生课后遇到的问题,或组织课后小活动;通过问卷网进行开课、结课两阶段问卷调查,为课程持续改革提供定性分析数据。

3.3 评价体系重构

传统课程评价体系重结果,轻过程。在新工科和工程认证大背景下,合理有效的评价体系不仅是课程质量的保障剂,也是课程有效推进的催化剂,因此,提出“形成性评价 + 激励性评价 + 终结性评价”的多元化评价体系。

(1)形成性评价 + 终结性评价。

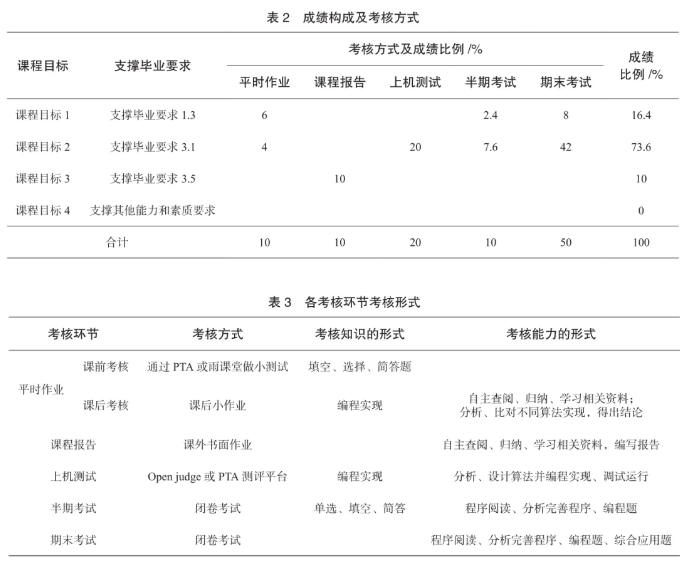

以重庆理工计科系的程序设计基础课程为例,基于工程教育认证理念,在课程评价体系上舍弃期末考试为主的传统方式,配合教学内容设计了平时课堂小测试、平时课后小作业、实验课程分析报告、编程能力上机测试、半期考试等考核环节,配合期末考试,构建了“形成性评价 + 终结性评价”的多元化课程评价体系,见表 2 和表 3。在此评价体系中,形成性评价其中既有对知识的考核,也有对能力的考核,成绩占比提升到 50%,也从考核制度上有效驱动学生的自主学习意愿。

(2)引入激励性评价。

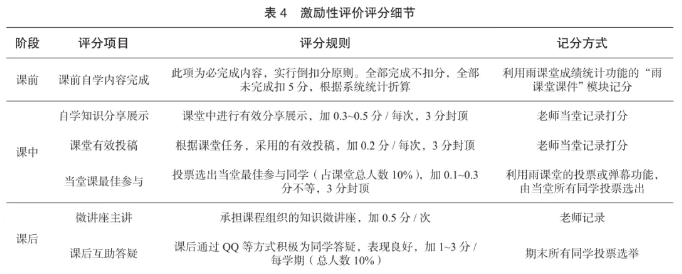

形成性评价 + 终结性评价的评价体系重点在于“有效评价”,而对促进学生学习主体意识确立和自主学习习惯巩固的作用却非常有限。因此在第二阶段设计引入激励性评价体系,对学生主动参与课内外教学活动的表现予以打分激励,进而达到确立学生学习主体意识确立和建立巩固自主学习习惯的目的。

激励性评价模块基于已有的形成性+终结性评价体系,额外增加 10 分封顶的激励评分,根据学生平时表现将激励得分计入期末总分。具体评分细节见表 4。

四、教学效果

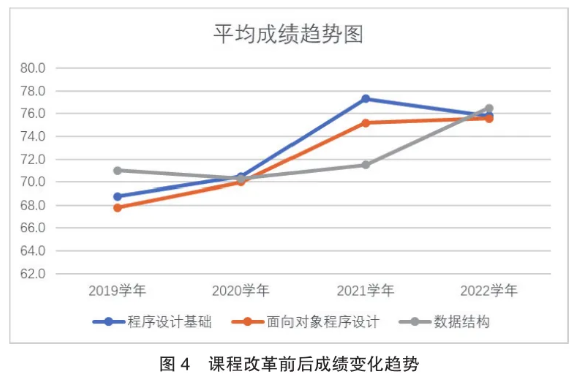

课程从 2021 年开始教学改革,教学效果明显。学生课堂参与度更高,课余有效学习时间提升,参与学科竞赛的意愿和信心也更强。最重要的是通过本课程建立了自主学习意识及习惯,对后续课程的学习效果产生积极影响。图 4 采集对比本课程以及后续面向对象程序设计、数据结构课程的近 4 年期末总成绩平均分,可以看出教学改革后学习成绩均有较大提升。

五、结 语

程序设计课程是计算机类本科生大学生涯中非常重要的一门课,对培养学生良好学习习惯和建立学习信心至关重要。应明白教学改革是手段而不是目的,始终围绕学生为中心,立足学生为学习主体来进行教学改革和创新,才能真正实现教学的最终目的。

(来源:转载自《计算机教育》2024年第2期;作者:黄继平、卢玲、黄贤英)

广州理工学院 教师教学发展中心