一、教学目标

(一)课程定位

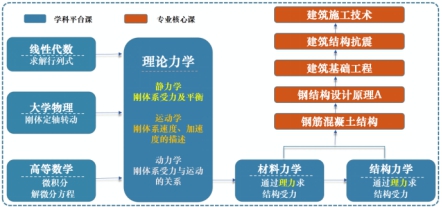

理论力学是面向我校土木工程大类专业、机械类(车辆)大类专业和机械类(机电)(含3个国家级一流本科专业和1个省级一流本科专业)本科一或二年级学生的学科平台课,72学时、4.5学分,年选课850人左右,讲授物体机械运动一般规律的科学。包括静力学、运动学和动力学三部分,在专业课程体系中起到重要的承上启下作用。培养学生严密而有逻辑性的理论推导能力,复杂工程实际问题简化的能力、对简化模型分析和计算能力,为培养卓越工程师奠定扎实的专业基础。

图1 理论力学在土木工程专业培养方案中的地位(样例)

(二)课程发展

理论力学课程获黑龙江省一流课程、黑龙江省首届课程思政优秀案例、东北林业大学精品在线开放课程、精品课、在线开放课程认定。基于课程建设获得省级教学成果二等奖3项、校教学成果奖5项、首轮课程评估优秀。课程获得第三届全国高校教师教学创新大赛三等奖、省级特等奖。

(三)课程目标

知识目标:掌握静力学、运动学和动力学基本原理。

能力目标:能够根据不同工程情况分析各部件的受力情况和运动方式及适用定理,总结归纳力学一般规律进而提出创新计算方法。具备独立解决特定工程问题的能力,展现追求创新的态度和意识。

价值目标:教学中融入科学思维、工匠精神、社会责任等思政元素,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当,最终实现知识传授、能力培养和价值塑造三位一体的教学目的。

二、学情分析

(一)分析维度

通过问卷、课后访谈等形式的调查,可以得到以下学情特点:

知识结构:课程内容较抽象,概念公式多,学生较难将实际力学现象与理论相挂钩,很难形成逻辑递进的力学知识体系。

能力水平:理论力学对前序课程依赖严重,学生理科基础并不扎实,重记忆轻实践,缺少主动探索的自信和勇气,但现代信息技术工具运用熟练。

专业认知:学生对专业认知程度较低,缺乏职业认同感。

(二)教学问题

1. 痛点:理论力学内容抽象,逻辑环环相扣,学生难以理解

作为学科平台课,课程旨在奠定学生扎实的专业理论基础,课程教学内容理论性强,学生难以建立课程内容与其他专业课程之间的联系,抽象的课程内容增加了学习难度。

2. 堵点:缺乏行之有效的实践手段,缺少应用创新体验

课程是学生三大力学课中的第一门,传统教学侧重于知识点的传授,学生知其然而不知其所以然,理论与实践难结合,高阶研究思维难建立,学习效果难评价。

3. 难点:缺乏持续和深度学习的内驱力,难以激发学习热情

大一学生并未完全具备知识迁移和理论联系实际的能力,主动参与学习的意愿较弱,缺乏持续学习和挑战难点的内驱力

(三)解决措施

以学生为中心,产出为导向,多管齐下解决教学问题。

1.深化教学改革(强基)。为解决痛点,课程重构教材内容、教学逻辑和教学方式,整合教学资源,完善评价体系。

2.提升实践能力(博识)。为解决堵点,从课程内容中提炼面向不同学生群体精准分层的创新实践机制,人人面临挑战。将实践成果融入课程中,保持课程的创新性和挑战度。

3.深入挖掘与课程相关的思政案例(明德)。为解决难点,以辩证思维、大国重器和工程案例方面深入挖掘与知识点相关案例,代入感较强,乐于接受。

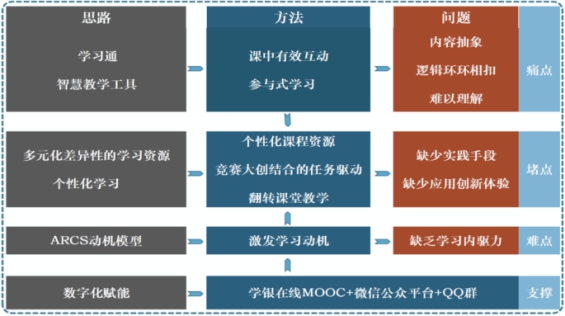

图2 混合式教学整体思路

课程组混合式教学的主体思路为将全书繁杂的知识点进行梳理,基于学银在线知识图谱的强大功能,形成知识点的脉络关系,对知识点进行分级,形成基础-中级-难点的三层级知识点结构体系,为混合式教学提供基础依据,确定实施混合式教学的相关章节。从教学资源、实施过程和考核评价三方面对课程进行升级。

三、教学资源

(一)课程内容形象化

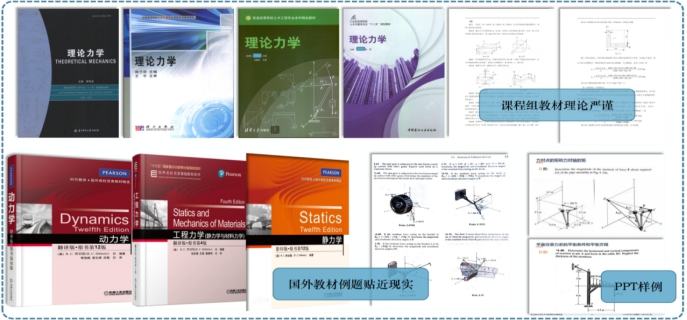

基于国内教材、国外教材的特点建立了典型例题库,两者形成有益补充。构建知识图谱,PPT在章节处梳理内在逻辑关系,配以与内容相关工程案例。为实现跳一跳够得着的高阶性,引入国内一流大学的期末及考研试题、力学竞赛和结构竞赛试题,师生共建高阶资料库。

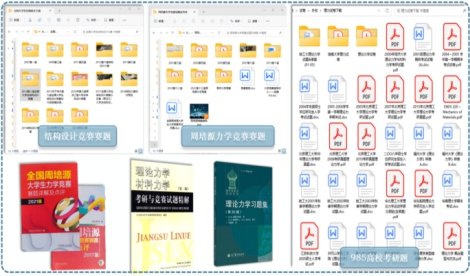

图3 课程内容形象化

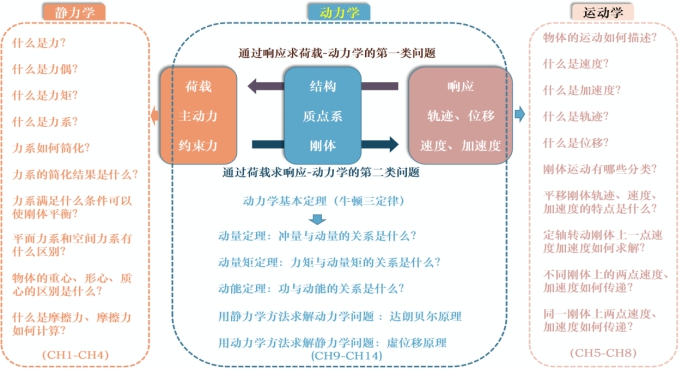

图4 理论力学知识图谱第一层级

图5 理论力学高阶资料库

(二)课程资源建设

1.线下资源:课程组共编写理论力学教材4部;课件36节,共计872帧,习题库2000道左右。

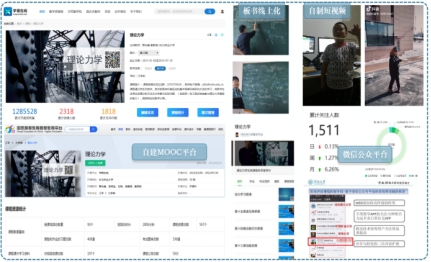

2.线上资源:实现教学资源全部数字化和网络化,2806 分钟教学视频、自制短视频15部,547份课程资源、468道习题、196 道考试题库、197份课外资料,板书全部线上化。

以上教学资源资源全部在“国家高等教育智慧教育平台”、“学银在线”、“微信公众号”等平台上线。目前课程已运行13期,目前浏览量135万次、选课人数近2400人,覆盖60余所高校学生。

图6 理论力学线上线下资源建设

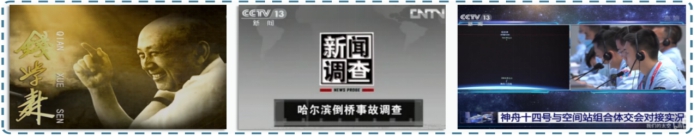

(三)课程思政案例化,将工程案例与知识点深度结合

以辩证思维、大国重器、工程实践三条主线深挖与知识点密切相关的68个课程思政注入点。立足于本课程的工科性质,以社会主义核心价值观与课程专业知识与工程精准融合,构建课程思政教育的完整体系。

图7理论力学课程思政注入点

四、实施过程

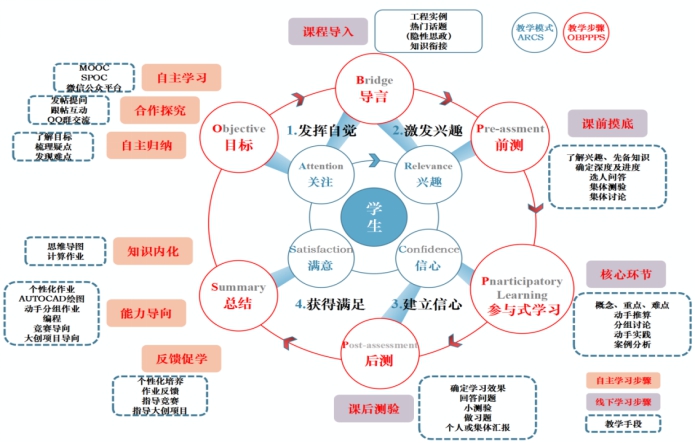

(一)ARCS动机模型+优化后的混合式教学模式实施

利用ARCS动机模型指导课程设计,调整OBPPPSE教学流程,形成双闭环。

图8理论力学混合式教学模式示意图

(二)以《点的速度合成定理》一节展示教学实施流程

课程由线上发布教学目标及学习内容-线下课程导入-前测-参与式学习-后测-总结-拓展7部分组成。

图9理论力学混合式教学模式实施流程

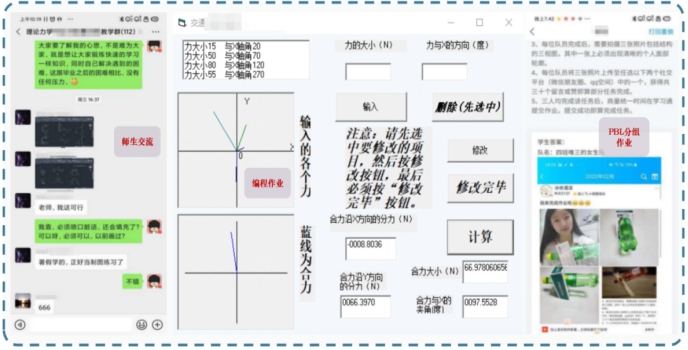

(三)数据驱动精准化

传统粗放型教学模式,忽视信息化手段应用,缺乏学习数据支撑,无法实现精准教学内容投送和实时学习过程干预,教师对教学过程中的难点接受程度和学生个体吸收程度缺乏了解。通过学银在线平台评测和超星智慧课堂即时掌握学习数据,以数据驱动实施课堂“精准干预”,调整授课进度与节奏,在完成形成性考核的同时,落实“以学生为中心”。

课程在线课程视频及课后讨论不作为任务点,当观看及讨论数据有跳跃时,即表示该处知识点需要教师重点关注;学习数据也可以为学生个体“精准画像”,进行个性化教学,同步完成形成性考核。

图10 理论力学混合式教学模式数据驱动精准化

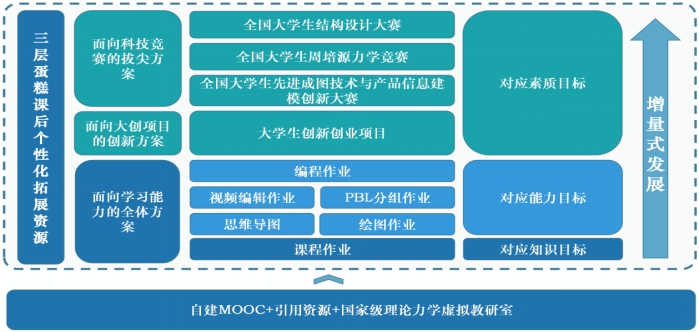

(四)课后实践个性化

课程理论性强,如何组织实践活动,匹配课程和学生特点相对困难。同时对大一新生通过何种方式体现高阶性值得探讨。课程组提出“创新驱动,自我挑战”的全员实践能力个性化培养体系。体系包括面向学习能力的全体方案:根据教学内容,设计个性化作业,提升全体学生的动手能力、逻辑思维能力和团队协作能力;面向大创项目的创新方案:教师引领学生进入科研领域;面向科技竞赛的拔尖方案:指导拔尖学生参加科技竞赛,以竞赛为导向,以赛促学。

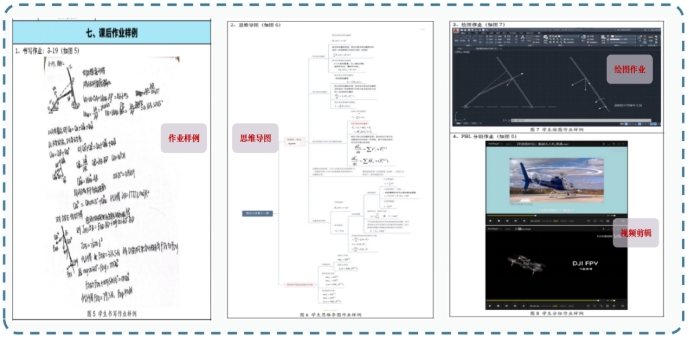

1.面向学习能力的全体方案

在课程相应章节,根据教学内容,提出绘图作业、思维导图作业、编程作业、视频编辑作业、分组PBL作业等,提升全体学生的动手能力、逻辑思维能力和团队协作能力。

图11 “创新驱动,自我挑战”的全员实践能力个性化培养体系示意图

图12 理论力学混合式教学模式线上丰富个性化作业

2.面向大创项目的创新方案

鼓励学生申报大创项目,教师引领学生进入科研领域。

3.面向科技竞赛的拔尖方案

指导拔尖学生参加科技竞赛,以竞赛为导向,以赛促学。

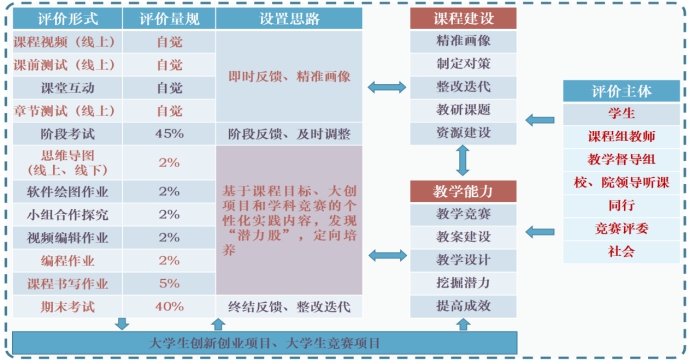

五、考核评价

课程构建了“多维度双向课程评价反馈”机制。构建多元评价体系,促进高阶发展。成绩共由线下闭卷考试、自主参与、书写作业和个性化课后实践四部分组成。明确评价规则,促进知识、能力和素养形成。

1.多次闭卷考核,阶段预警,避免一卷定成绩

根据课程内容分为两次阶段考试和期末考试,占总评成绩分别为25%、20%和40%。

2.自主参与,不计成绩,体现学习自主性

本部分包括课程视频、课前测试、课堂互动及章节测试,不增加学生负担,可以按需参与。

3.书写作业

计算能力是本课程的基础能力,书写作业是其有力保证,占比5%。

4.个性化课后实践

根据“新工科”的特点,设计以下五项个性化作业:

1.思维导图:同学需要在每章结束后绘制,训练知识整理、概括、消化吸收能力,占比2%;

2.软件绘图作业:将课后习题中力学模型用自选绘图软件绘制,训练抽象力学模型能力,占比2%;

3.小组合作探究:分组完成课后实践作业,提升团队协作和表达能力,占比2%;

4.视频剪辑作业:在影视作品中寻找刚体的三种运动并剪辑为小视频,训练学生工程分析能力及跨学科学习能力,占比2%;

(4)视频剪辑作业:在影视作品中寻找刚体的三种运动并剪辑为小视频,训练学生工程分析能力及跨学科学习能力,占比2%;

(5)数值仿真作业:用编程工具或有限元工具对实际工程进行编程或有限元仿真计算,引导学生解决综合问题能占比2%。本项作业可精准筛选创新方案和拔尖方案的同学。

六、反思总结

(一)重视新模式教材建设和新知识的传授

利用现有教学资源,参考国内外高校课程教学经验,丰富课程基本知识点资源,将虚拟仿真技术应用和信息技术应用于课程教材建设中(课程组正在编写国家林草局“十四五”规划教材);不断完善更新、拓展教学资源,使其与教学内容、专业知识结合的更紧密;完善并更新“课程思政”教学案例设计,以适应立德树人的教育理念,培养学生家国情怀和职业素养。

(二)完善教学资源平台

根据数学目标、课程特点、学生认知规律及数学方式,充分利用信息技术手段,完善多媒体课程资源及师生互动的课程平台,以促进师生之间、学生之间资源共享、问题交流和协作学习,增强课程吸引力。

(三)推进教学方法和教学手段改革

根据课程教学的特征和需求,优化整体教学设计,持续推进教学方法改革,激发学生学习兴趣,改善教学效果;将学习任务向项目化转变,强调课程互动性和团队协作性,增强学生能力培养,有明显获得感。

(四)丰富多元化的课程评价体系

加大过程性评价比重,丰富过程性评价内容,增加学生自主学习和协作性学习的内容和评价比重,在阶段考试和期末考试中增加开放性试题,以培养学生主观意识和创新能力。

(五)探索新技术在课程教学中的应用

与学生共同迎接技术革命的到来,将元宇宙(教学环境创设)和ChatGPT(AI智能答疑)运用课堂教学当中。

(来源:东北林业大学本科生院公众号;作者:贾永峰)

广州理工学院 教师教学发展中心