当今数智浪潮奔涌,为教育模式、教育形态重塑和创新发展带来新机遇。华东师范大学以“人的自由而全面发展”为核心,以“超学科、重思维、智能化”为策略,积极构建“少而精、博而通、超越单纯知识点传授,以思维训练为特色”的金字塔型通识教育课程体系。深入推进“人类思维与学科史论”课程群、“经典阅读”课程群和模块课程群建设,衔接专业教育课程打造“数智认知-数智技能-数智伦理-数智实现”进阶式数智教育课程群,强化学生思维底基与AI素养,促进学生成长为引领未来、思维全面和创新发展的卓越人才。

一、教学目标

随着大数据、人工智能和空间计算技术的飞速发展,社会进入了“数实共生”的新时代。在这一背景下,传统人文学科正面临着技术革命带来的挑战与机遇。课程《数字人文与空间计算》围绕数字技术赋能人文学科展开,旨在探索人文与技术的融合路径,推动学生从传统的人文学科研究方法转向数字化、空间化、定量化和图谱化的跨学科研究领域。通过深度融合数字人文与空间计算,课程不仅鼓励学生突破学科边界,培养跨学科的综合能力,还激发其批判性和创新性思维,提升其应对和解决复杂社会问题的能力。课程的具体目标如下:

知识维度

(1)深化数字人文素养:学生将全面掌握数字人文的基本概念、发展历程及未来趋势,深入理解数字技术在社会科学、历史学、教育学、语言学等人文社科领域的具体应用案例和前沿动态。

(2)掌握人文社科数字技术知识:学生将系统学习并理解数据获取、处理、建模和可视化等的基本原理与方法,包括但不限于古籍数字化技术、地理编码技术、社会网络分析等,为数字人文研究打下坚实的理论基础。

能力维度

(1)提升数据建模与可视化分析能力:通过课堂讲解、实验操作及案例分析,学生将能独立完成人文社科数据的获取、处理、建模与可视化工作,提升数字人文研究的实践操作技能。

(2)培养跨学科研究与创新思维:将通过案例教学与问题引导,培养学生跨学科的思维方式,推动学生在不同领域的知识融合,并能够在复杂问题中提出创新的解决方案。

情感与价值观维度

(1)增强对数字人文研究的兴趣与认同感:学生将在课程中发现数字人文的独特魅力,激发对该领域的兴趣,培养对技术与人文学科结合的认同感。

(2)培养批判性思维与探索精神:课程鼓励学生批判性地思考数字技术在不同人文学科中的应用,激发学生对技术与社会、历史、文化等问题的深度思考与探索精神。

二、教学设计

《数字人文与空间计算》课程以解决人文社科领域中的复杂现实问题为核心导向,特色在于跨学科整合式学习。面对学生来自不同专业且基础差异较大的学情,课程设计充分考虑到学生个体的专业背景和学习能力的差异,提出了“数智图情+时空叙事”双核驱动的数字人文研究路径,进而构建了一个阶梯式递进的教学内容体系,力求通过系统化的学习路径帮助学生应对日益复杂的人文社会科学议题。

(1)“数智图情+时空叙事”双核驱动的数字人文研究路径

针对新文科建设的需求,课程设计围绕“数智图情”和“时空叙事”两个核心驱动,建立了符合跨学科研究的教学框架。具体而言,“数智图情”强调数字技术与空间分析的结合,旨在提升学生在处理复杂人文社科问题时的数字化、空间化、定量化与图谱化能力,帮助学生掌握数字技术背后的理论基础与应用工具;而“时空叙事”则以区位(location)、关联(connection)与演化(evolution)视角为特色,旨在帮助学生从时空维度解构复杂事象的内在逻辑,进一步提升其多维解读与综合分析的能力。这一双核驱动的研究路径不仅增强了学生的跨学科视野,还帮助他们在应对现实世界复杂问题时,能够从技术和人文的双重维度深入剖析。

(2)构建理论、方法与实践阶梯式递进的教学内容体系

《数字人文与空间计算》课程设计采用阶梯式递进的教学内容体系,旨在通过逐步深化的教学步骤,帮助学生从基础的理论框架到复杂的实际操作,逐步掌握数字人文与空间计算的核心知识和技能。课程首先从基础理论入手,帮助学生理解数字人文的学科基础和发展脉络,掌握数字技术在人文学科中的应用,特别是社会科学、历史学和文化学等领域的应用,奠定学生的知识框架。随着教学进程的推进,课程进入方法部分,重点教授学生如何获取、处理、分析人文社科数据,特别是如何运用GIS空间分析、社会网络分析、知识图谱构建等方法,培养学生解决实际问题的能力。最后,课程通过实践操作,提供真实的案例分析和操作实验,引导学生将所学理论和方法应用于实际研究中,形成跨学科的综合思维。整个教学体系的设计注重从简到繁、从理论到实践的层层推进,每一阶段的学习内容都为下一个阶段的深入理解和能力提升奠定基础,最终培养学生应对复杂人文社科问题的跨学科解决方案和创新研究能力。

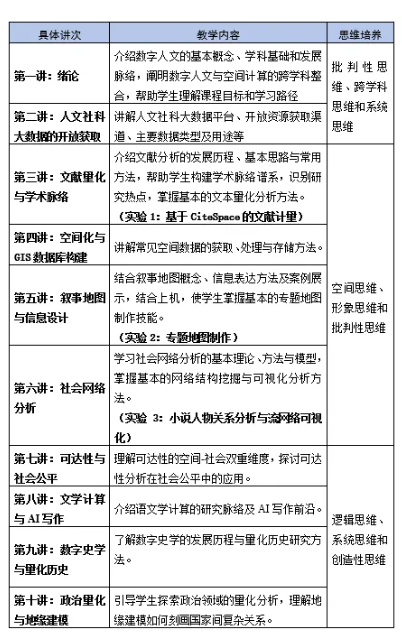

三、教学安排

四、特色与创新

课程突出前沿导向、交叉学科导向、研究导向和思维导向,坚持教-学-研-用融合的全链条育人方式。搭建了大夏学堂在线教学平台。在课程学习评价中引入了学术奉献值的概念。具体而言,学生被鼓励提供数字人文研究的开源数据、开源代码、实验手册等资源,并根据分享资料的数量与质量给予相应加分。这种“滚雪球”式的方式不仅促进了课程资源库的“群智更新”,还激发了学生的探索与贡献热情。通过教师讲授—学生学习—学生分享—教师完善的技术流线,课程实现了知识的动态更新与活化流动。

五、课程成效

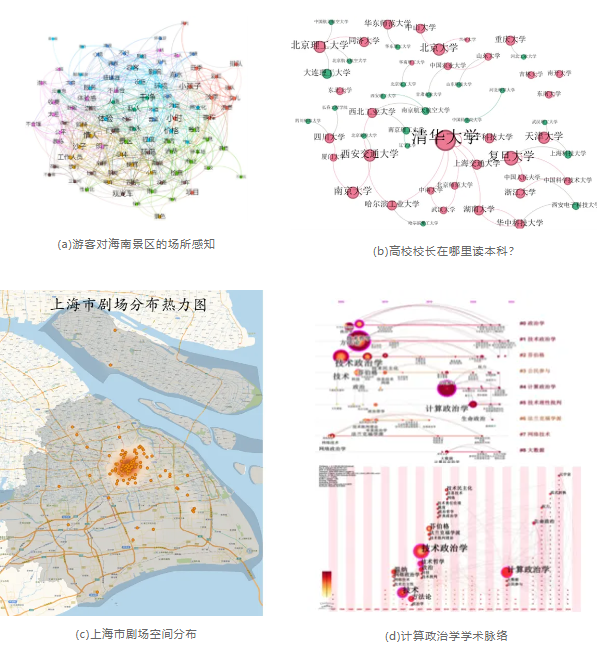

在课程报告和陈述中,学生们运用所学的工具与方法,围绕具体的人文社科研究议题,展现了优秀的跨学科思维和创新研究潜力。部分作业如下:

(来源:华东师范大学公众号)

广州理工学院 教师教学发展中心