2020年11月3日,教育部新文科建设工作组发布《新文科建设宣言》,对新文科建设做出全面部署,提出新文科的推进要“守正创新”,要与现代信息技术融合。在通识教育阶段,计算机基础课的课堂是普及人工智能和大数据技术的最佳基地,可以利用以数据化和智能化为特征的“新基建”,从外延上改造教学环境,变传统的单纯线下教学模式为线上或混合式教学模式;从内涵上改造传统教学内容,通过向文科学生普及新一代信息技术,打破传统学科壁垒,为传统人文社会学科赋能。

与新工科、新农科和新医科不同,新文科计算机基础课程的教学对象是文、史、哲、法、教等专业的低年级本科生。相对于学习大数据和人工智能的知识门槛,目前绝大部分学生进入大学时仍是“零基础”。大数据所具有的海量性、时变性、异构性、分布性等特点,又对实施大数据教学的硬件提出苛刻的要求。如何克服上述困难,完成新文科建设赋予计算机基础课程的任务,是亟须通过课程改革解决的问题。

一、新文科计算机基础教学改革的目标和原则

图灵奖得主、关系型数据库鼻祖吉姆•格雷(Jim Gray)提出,大数据不仅仅是一种工具和技术,更是科学研究的第四范式,是进行科学研究的新方法论。学习大数据是一种先进思维方式的锻炼和熏陶,是大数据时代的“博雅”教育,是提供用数据思维和数据视角审视、回答传统问题的先进方案。通过培养学生的数据思维,可以培养“三感三力”,即设计感、娱乐感、意义感,故事力、协同力和共情力,有助于提升社会竞争力、领导力和综合创造力。学习大数据使学生能在未来的应用场景中,将专业领域的精工细作与科技领域的最新发展跨界融合,产生仅靠传统研究方法无法获得的新突破、新洞见。

对于数据思维和数据素养的定义,在国内外相关研究中并不完全统一,在不同的学科领域也有不同的侧重。概括地说,数据思维指用数据描述、认识、理解和构建世界,并从数据中探索改造世界方案的一种思维方式;数据素养是指具备数据意识和数据敏感性,能有效且恰当地获取、分析、处理、利用和展示数据,具有数据的批判性思维能力和预测能力,是对统计素养和信息素养的延伸和扩展。

为实现教学改革目标、完成教学改革任务,教师可以设定如下原则。

1.1 找准定位,因时因势

受基础和学时限制,计算机通识课程的目标不能好高骛远,要和直接培养从事数据科学与技术工作为目标的专业人才加以区别,不追求单纯技术上的难度。在选择教学内容和实训内容时,更关注知识结构的完整和基础原理的通用性。

1.2 稳扎稳打,科学搭配

在安排教学进度和教学模式时,更注重对传统教学模式的重组和优化。遵循被证实为具有普遍意义的科学的、有效的方式:根据必要难度(Desirable difficulty)理论和艾宾浩斯(H.Ebbinghaus)遗忘曲线,科学安排理论教学和实验教学、课前预习和课后复习的时间间隔,以达到最佳的知识内化和充分的“刻意练习”结果。

1.3 质量为重,效能优先

在每节课堂教学中,科学把握新知识的引入方式以及与旧知识的横向贯通。亚利桑那大学和布朗大学的研究者发现,15.87%的意外率能产生最快的学习效率和最愉悦的学习体验[9],也就是说,进行读书、学习时,当85%左右的知识是学习者已经掌握的、15%左右的知识是未知时,学习效果最佳。

1.4 夯实基础,厚积薄发

信息技术的发展日新月异,计算机基础教育改革肯定要“颠覆式”地调整教学内容,引入培养数据思维必不可少的知识。如计算思维、计算机的体系结构、数据的表示、互联网基础等内容仍为经典,在进行教学改革的内容设计时,对这些有关信息技术发展的底层逻辑、基础内容,仍需安排足够的课时精讲细练。

1.5 产学协同,开放包容

数据分析和可视化强调应用和实践,不能闭门造车,要始终与国内、国际技术行业头部企业保持密切合作。通过邀请Tableau等行业顶尖公司的技术专家参与教材实战章节的写作,以及定期为师生开展线上、线下讲座等方式,保证教学内容的前沿性、实用性和创新性。

二、新文科计算机基础改革的内容与实施

2.1 课程体系建构

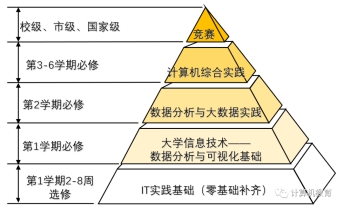

以“提升信息素养、强化计算思维、深化融合应用”为主线,以构建“多层次、多模块、自构建课程教学体系”为原则,设计新文科计算机基础课程的总体结构(设计如图1所示)。

图1 新文科计算机基础课程总体结构

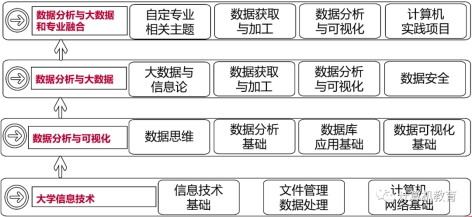

针对全校文科专业和部分管理类专业,分4个难度逐层推进,其中,IT实践课针对零基础同学选修;大学信息技术—数据分析与可视化—数据分析与大数据在大学一年级完成;计算机综合实践(与专业融合)课程学生可以选择在大二、大三的任意学期完成。大学信息技术—数据分析与可视化—数据分析与大数据分2个学期讲授,每学期每周2+2学时,其中2节线上或线下理论教学,2节线下实验教学。同时,倡导学生借助Elearning等移动教学平台进行自主课外学习,教学内容框架如图2所示。

图2 以培养数据思维为导向的教学内容框架

第一学期教学目标:显著提升学生计算思维能力和信息素养;使学生理解计算机、通信和网络系统等运行的原理;增强信息意识,培养良好的信息道德;促进学生将数据思维与各学科融合,初步具备运用数据分析方法与数据可视化技术解决学科问题及生活问题的能力。

第二学期教学目标:在第一学期课程的基础上,继续深化和提升学生的数据素养,通过系统学习解决大数据问题的完整流程,强化运用数据分析与数据可视化技术解决学科问题及生活问题的能力。

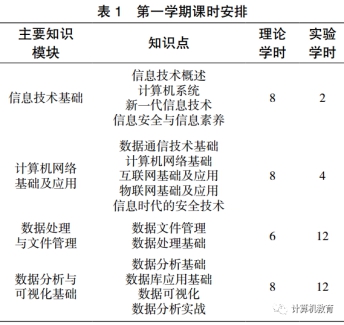

2个学期的理论和实验课具体内容和学时分配情况见表1和表2。

2.2 教学方案探索

(1)多重教学模式。第一学期的课程以线下、线上混合形式展开:线下教师讲授理论和实践要点,学生在机房完成实验;线上用Elearning平台完成课前预习、课后复习、作业提交和课外答疑。第二学期的课程因疫情采用了线上教学:课前一周安排预习和课前测,教师通过Elearning的后台统计功能,了解学生学习情况;课中通过即时通讯软件进行师生互动,围绕课程难点强化精讲;课后通过Elearning平台批阅作业、反馈评语、分析学情。

在线上教学中,教师付出更多的时间和精力答疑,但从整体上看,备课和教学效率都有所提升,用线上教学实现了翻转课堂的效果。更重要的是,全面的线上产生了全面的数据。通过对Elearning后台数据的分析,可以得到颗粒度更细致的学生用户画像,由此可以设计更精确、更个性化的教学内容。

(2)革新教学内容。按照改革原则,引入与大数据密切相关的、过去很少在计算机基础教学中出现的概率论和信息论等内容。概率论是理工科专业的基础课,信息论则是电子、通信、计算机、自动化等IT专业高年级本科生和研究生的专业课。对于这类“高阶”内容,通过尽量回避复杂的数学公式、大量介绍实用案例的方式,讲解关键知识,开拓学生眼界。

(3)引入先进工具。选择由图灵奖获得者Pat Hanrahan等开发的Tableau软件,作为大数据分析和可视化教学的重要平台软件之一。Tableau解决了Excel、Access等传统数据分析和管理软件当数据体量变大时运行能力不足的问题,提供Hadoop HDFS、MapReduce、Spark和Storm等当前主流大数据平台的连接接口,方便学生在课上、课后自主安装学习。

2.3 整体资源建设

改革内容需要全新教材的支撑。笔者撰写并出版了与课程体系配套的4本教材,分别是《大学信息技术》《数据分析与可视化实践》《数据分析与大数据实践》《数据分析与大数据实践实验指导》,由纲及目、由浅入深地梳理、介绍和总结了培养文科学生计算思维和数据思维所需的原理和技术,同时提供了大量理论联系实际的实战案例。

建立了完整的教学配套资源,包括4门课程的整套PPT、理论和实验视频2000余分钟,概念题库500余题;搭建了多个资源和教学平台,包括上海市高校大学信息技术资源平台(http://www.jsjjc.sh.edu.cn)、水杉在线(http://www.shuishan.net.cn/home)和华东师范大学大夏学堂(https://elearning.ecnu.edu.cn/)等。不仅可以为本校使用,也可与其他新文科建设学校进行资源共享,为课程改革的顺利实施打造了多元、立体的资源环境。

2.4 实践结果分析

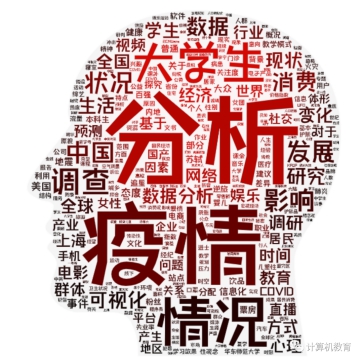

数据分析与大数据课程以期末课程项目取代传统闭卷上机考试,由学生自选主题、3~5人组队制作、集体答辩方式完成。考核要求学生把技术手段和分析方法融会贯通,对采集到的可信度高、时效性强、信息量大的数据,以直观、生动、多维度、交互性的形式,对采集到的可信度高、时效性强、信息量大的数据,进行逻辑清晰的分析。学生对于这种新型考核方式十分积极主动,选题内容丰富、视野开阔,有的与专业研究相关,有的与兴趣爱好相关,关注时事热点,辨析国际风云。

因为时值2020年,课程项目中与疫情相关的选题最多,且针对的调查人群又以大学生为主,这可以通过如图3所示的作品主题词云图清晰地反映出来,说明学生实现了教学设计目标,做到了将数据思维学以致用。

图3 期末课程项目主题词云

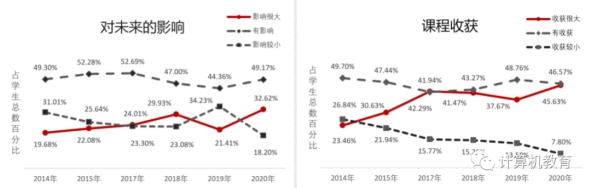

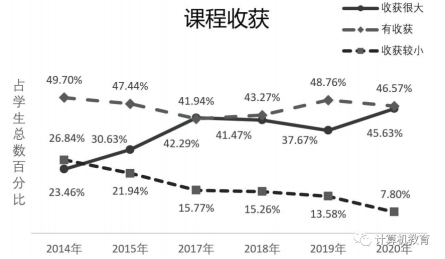

图4所示为2014—2020年,每学期结束时对华东师范大学修读计算机基础课程的1 000余名文科学生进行课程满意度调查的结果。学生在回答“你认为本课程对你未来的影响”和“你从本课程所获得的收获”这两个关键问题时,与改革前相比,回答“影响很大”和“有影响”的以及回答“收获很大”和“有收获的”,比例有非常显著的提高,认为“收获很大”的数据增长近一倍,认为“收获较小”的数据则跌到改革前的不到1/3,如图5所示。

图4 课程对未来的影响变化

图5 课程收获变化

考虑到课程是第一次开展,教师的教学经验和教学的保障体系还有很大的提升空间。未来应继续把常态监测与定期评估有机结合,持续改进,不断完善。

三、结 语

乔布斯曾说“计算机科学也是一种人文学科”。在任何时代,文理贯通都不仅是社会、科技、文化发展的实际需要,也是卓越人才的自我精神需求,在大数据时代尤为如此。将强调感性的人文认知与强调理性的数据思辨能力相互融合,通过计算机基础课程提高文科学生的数据洞察力,可以取得更多知识的创获和品行的陶熔,从而提升在各自专业领域的感染力、传播力和说服力。

未来,笔者将在利用人工智能和数据科学手段和分析从线下、线上、混合等多种模式中获得教学数据的基础上,不断积累教学经验、渐进迭代课程内容,设计实施更个性化、更自适应的教学方案,并从更全方位、更多角度探索和实践计算机学科与人文学科的跨学科教育,更好地完成新文科建设赋予计算机基础教育的使命。

(来源:转载机《计算机教育》2021年第9期;作者:白玥、朱敏、陈志云)

广州理工学院 教师教学发展中心