一、教改项目设计思路

《文化遗产踏查与测绘实习》是考古文博学院文物建筑专业本科培养的核心课程,旨在让学生通过对一定数量及多种类别的文化遗产的实地调查,增强对不同时代、地区文化遗产特征的认知;并通过让同学们经历从前期资料准备、计划制定到现场记录,再到内业整理与总结的完整踏查研究周期,使其观察、思考、研究等能力得到系统规范训练,从而使其对本专业的认知及对文化遗产与现代社会关系的认知得到综合提升。

(1)教学体系

从教学内容上,分为两大体系:文化遗产踏查实习与文化遗产测绘实习。

从教学方向上,分为三大体系:学术认知能力培养、技术能力培养、文化基因分析能力培养。学术认知能力培养旨在培养学生对古代建筑时代、地域特征及技术工艺的认识,使学生具备古代建筑基础研究能力。技术能力培养着重培养学生使用电子测量、勘察仪器进行古建筑勘察、测绘的能力。文化基因分析能力培养注重帮助学生在文化遗产的物质表象下提炼抽象文化内涵,并结合历史学、社会史学、宗教学等其他学科知识,从多学科视角讨现代社会中的文化基因传承。

(2)教学内容

与以前的课程相比,本次教改增加了对文化遗产所处自然与社会环境以及文化遗产与基层社会关系的调查,具体包含无人机环境测量、社会史资料调查、在地居民访谈等。在调查结果的基础上,引导学生将文化遗产本体的物质内涵与环境背景相结合,提炼各层次文化基因元素,从文化基因分析角度,阐释文化遗产的价值内涵,理解文化基因在现今社会中所代表的集体记忆,并以保护文化基因的“真实性”与“完整性”为原则,训练学生制定针对文化遗产的文基因保护与传承的综合保护方案。

(3)教学方式

本课程教学方式以田野实践为主,在文化遗产踏查和测绘现场,通过讲授知识点、指导勘察测绘等方式,帮助学生完成为期3个月左右的训练。本课程亦包含课堂教学工作,在实习准备阶段,利用两周时间,通过课堂教学进行文化遗产及文化基因理论知识教学,引导学生阅读相关前人研究成果,制定详细计划。在田野实践外业工作结束后,利用两周时间完成田野实习资料整理、初步分析工作。

(4)考核方式

本课程考核方式为田野实习报告,在报告中添加了“文化遗产中所含文化基因的认识”一章,以考察学生对文化基因要素、文化遗产保护、如何弘扬传统文化的综合认知。

二、教改项目实施过程

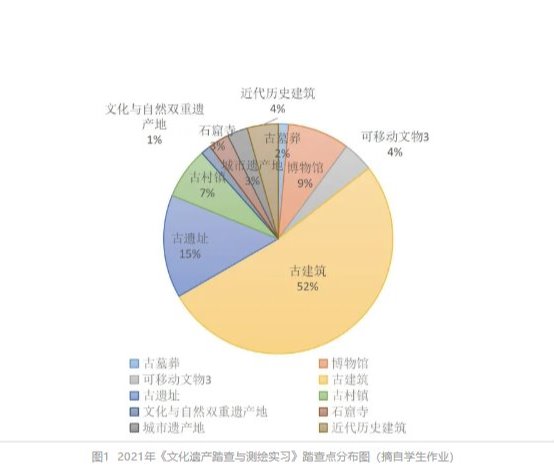

本次实习课程面向2018级本科生开设,整体在行程上分为两段。第一段于2021年3月27日至5月7日开展,历时42天,具体可分为南方踏查段和太原测绘及周边踏查;第二段则开展于2021年5 月18日至6月20日,历时34天,其间又可分为大同、应县两地测绘及周边踏查。实习地横跨浙江、湖北、河南、山西四省总计77个踏查点,包含古建筑、古墓葬、石窟寺、近代历史建筑等多种类型(见图1),另在太原崇善寺、大同云冈石窟、大同关帝庙、应县木塔等地开展测绘实习。行程串联起了皖南古村落、武当山古建筑群、登封“天地之中”历史古迹、龙门石窟、云冈石窟5处世界文化遗产,共计涉及全国重点文物保护单位50处,中国历史文化名村、国家一级博物馆等若干处,较全面地囊括了各类文物保护单位,涵盖了不同开发程度、发展阶段的文化遗产。参与人员有带队教师4人,选课学生9人,研究生助教10人。

三、教改项目实施成果

整体来看,2021年春《文化遗产踏查与测绘实习》课程达到预期培养目标,课程改革内容取得较好的成效。

1. 教改项目相关成果

本课程首先培养学生自主开展文化遗产踏查的能力。包括踏查计划的制定与协调、踏查前期准备、踏查方法练习等培养内容。学生在对不同类型、不同时代、不同地区文化遗产的踏查过程中,熟练掌握全面摄影记录、全景拍摄、无人机航拍、三维激光扫描等调查方法与手段,使学生获得对文化遗产类型差异、时代差异和地区差异的整体感知,在一定的随堂练习后能够获得对古代建筑布局规律、形制分期和原构辨析的基本分析能力。

本课程另一个重要环节是培养学生对文物建筑测绘勘察的能力,即结合传统手工测绘与三维激光测量等精细测绘手段,对文物建筑展开现状测量,绘制符合标准的测绘图纸,并在与文物建筑本体的近距离接触中,增强结构认识、深化原构辨析能力,使得学生能从建筑沿革历史、建筑本体原构次序分析、建筑尺度分析、建筑加工工艺、建筑空间设计与装饰等方面对测绘对象展开专题研究。如此次太原崇善寺大悲殿测绘实习中,学生在本体测绘基础上,从历史环境与建筑沿革、建筑天花布置与装饰设计、建筑瓦作工艺与年代三个方面分组完成专题研究。

本次实习中,太原崇善寺、大同云冈石窟、大同关帝庙、山西省博金墓勘察测绘项目均与相关文物部门合作完成。在勘察测绘过程中,不仅发现了若干前人未发现的加工痕迹、建筑题记,对修建历史、建筑技术、空间装饰等角度的分析考察也多层次地提升了对建筑本体的认识,有助于提升价值判断,对建筑未来的科学保护起到积极作用。在应县木塔实习中,与中国文化遗产研究院合作,开展对木塔本体病害情况的全面调查。此次实习不仅是专业实习史上第一次针对木构建筑病害状况的调查实习,亦是近年首次对木塔构件残损状况的全面记录,为应县木塔未来的保护工作提供了重要基础资料。

与历年《文化遗产踏查与测绘实习》相比,本次实习课程注重将对传统文化基因的提炼与认同训练纳入课程培养之中。具体包含以下几两个方面:

① 从古代建筑分析中提炼传统文化基因

中国古代建筑具有其强烈的时空特性。在本课程中,通过对数量可观的古代建筑遗产的调研、勘察实践,着重培养学生对古代建筑时代演化、地区差异现象的观察分析能力。通过对不同类型古建筑细部形制、结构逻辑及技术工艺等方面分析能力的训练,使学生充分认识到古代建筑在等级、类别、时代、地区方面的差异,使学生初步具备对区域古建筑年代进行分期的能力,从而理解区域匠作技术谱系的传承与传播模式。通过建筑“物”的表象还原匠作技术的传承、交流过程,是古建筑所反映传统文化基因的重要方面。

另一方面,中国古代建筑是区域历史与社会的见证。本课程通过引导学生了解石窟供养人身份、探讨石窟建造顺序、阅读整理古建筑相关碑刻,来帮助学生认识建筑营建与区域基层社会的互动关系,理解建筑营建组织的特征,体会古建筑营建过程中不同身份人群的参与互动过程,并理解区域社会历史发展进程,这是古建筑反映传统文化基因的又一方面。

② 从革命文物遗迹中发掘展示传统文化基因的方式方法

革命文物保护与展览是当前国家文物事业的热点领域。加强革命文物学习,积极培养更适配的人才队伍,是当下文化遗产教学的新任务。本次实习课程增加了与革命文物相关的近现代建筑、遗产地、博物馆的踏查内容,促进学生对革命文物性质与特征的了解,使之对革命文物如何展,,示传统文化基因有了基本认识。

(来源:转载自北京大学教部公众号,作者:俞莉娜、徐怡涛、张剑葳、彭明浩)

广州理工学院 教师教学发展中心